大阪・関西万博ツアー体験レポート:未来はもうここにある

万博って正直どうなの?実際に行ってみた

8月28日、大阪・夢洲で開催中の関西万博のツアーに参加してきました。実際に体験してみると想像以上に面白く、特にテクノロジー好きには刺さる内容でした。

今回、回ったのは6つのパビリオン。それぞれ全く違うアプローチで「未来」を表現していて、飽きることがありませんでした。特に印象に残ったものを中心にレビューしていきます。

未来の食とサステナビリティを問う「EARTH MART」

ツアーの最初に訪れたのは、ロボット工学者の石黒浩氏がプロデュースするシグネチャーパビリオン「EARTH MART」です。このパビリオンは「未来のスーパーマーケット」をコンセプトに掲げ、食にまつわる地球規模の課題解決と新たな可能性を提示することを目的としています。

アバターロボットが繋ぐ新たなコミュニケーション

パビリオン内部では、石黒氏が開発したアバターロボットが来場者を迎え、接客を行います。このシステムは、世界中の人々が遠隔地からアバターを操作し、パビリオンのスタッフとして来場者とリアルタイムで対話することを可能にします。

これにより、身体的な制約や地理的な距離を超えた新しいコミュニケーションの形が提案されていました。来場者は、アバターを介して多様な背景を持つ人々と交流し、未来の社会における人間とテクノロジーの共存を体感できます。

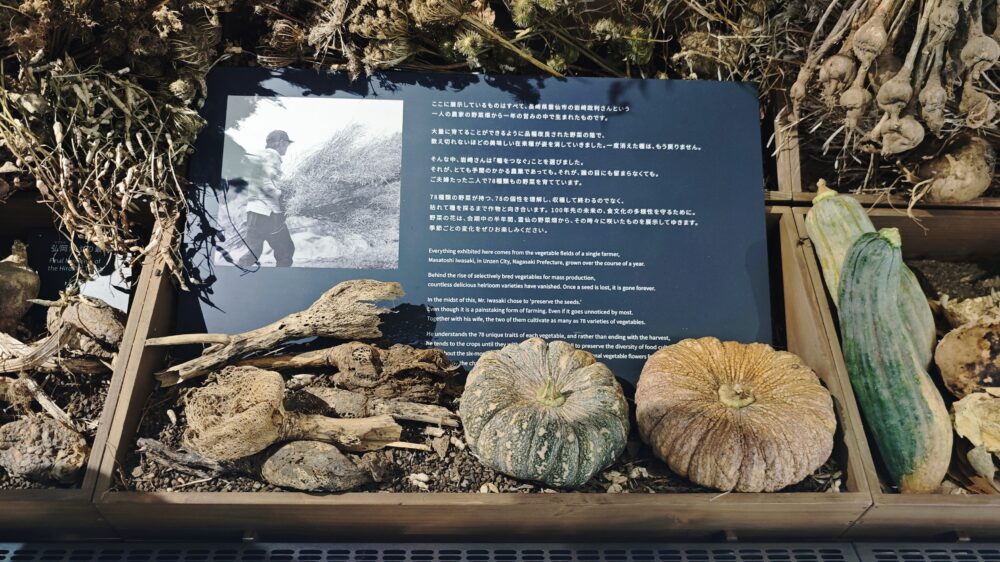

食の多様性と持続可能性への挑戦

「EARTH MART」の核心的なテーマは、食料問題とサステナビリティです。店内には、フードロス問題の解決策として注目される昆虫食や、環境負荷の低減が期待される培養肉といった代替タンパク質が展示されています。

これらの展示は、地球の環境や資源に配慮した新しい食の選択肢を具体的に示し、来場者一人ひとりに未来の食生活について考えるきっかけを与えます。パビリオンは、食の多様性を受け入れ、持続可能な食料システムを構築することの重要性を訴えかけていました。

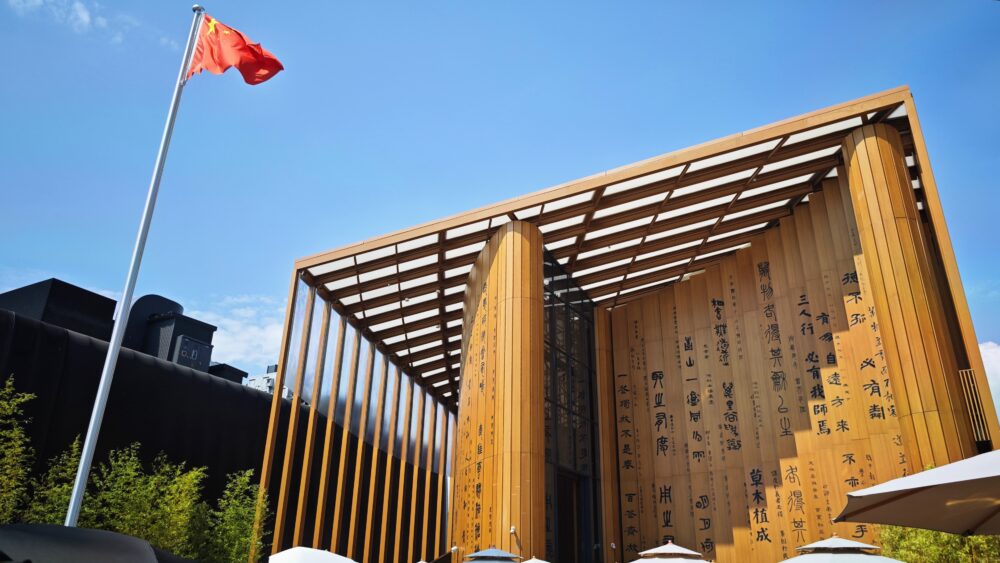

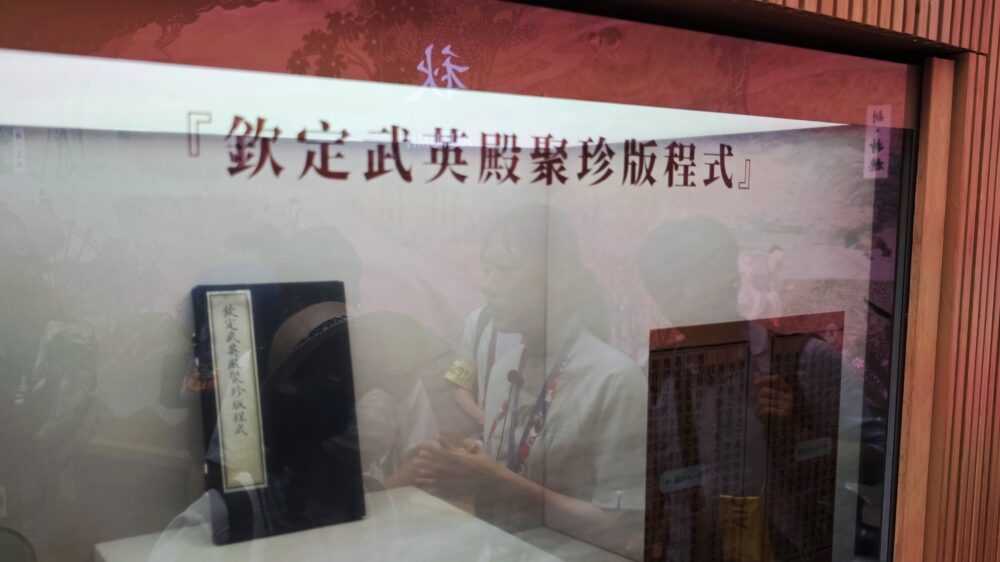

伝統と革新が融合する「中国館」

次に訪問した中国館は、「共同発展、共有未来」をテーマに掲げています。その外観は、中国の伝統的な「灯籠」をモチーフにした竹製の編み込み構造が特徴で、自然素材と現代建築技術の融合を象徴しています。このデザインは、中国の伝統文化への敬意と、環境に配慮したグリーン開発の理念を表現するものです。

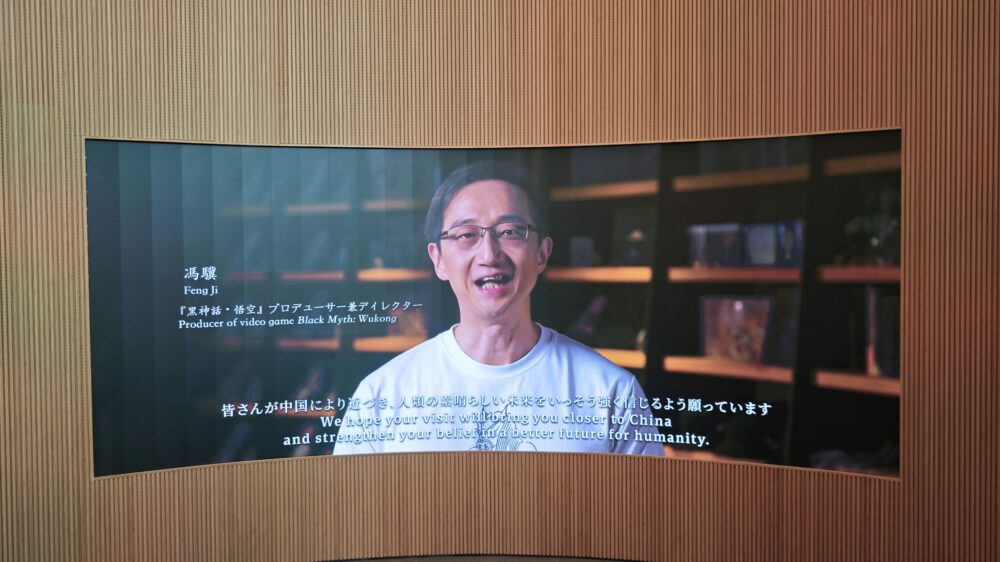

人類運命共同体の理念を発信

パビリオンの展示は、「共同の発展」と「共有される未来」という二つの主要な概念で構成されています。中国の革新的な技術や環境保護への取り組み、そして文化遺産の保護活動などが、デジタル技術を駆使して紹介されます。

これらの展示を通じて、中国が提唱する「人類運命共同体」の理念、すなわち、各国が協力し合い、平和で繁栄した未来を共に築くという思想が発信されていました。来場者は、中国の発展が世界にどのような機会をもたらすのかを多角的に理解することができます。

多様性と創造性を讃える「カナダ館」

カナダ館は、「未来を共に創る(Creating the Future, Together)」をテーマに、同国の多様性、包括性、そして革新性を紹介します。外観には持続可能な形で調達された木材がふんだんに使用されており、カナダの豊かな自然と環境への配慮を象徴しています。

イノベーションと文化のショーケース

館内では、AI(人工知能)、クリーンテクノロジー、ライフサイエンスといった分野におけるカナダの先進的な取り組みが紹介されます。また、先住民文化を含む多様な芸術や文化も展示の重要な要素となっており、カナダ社会の多文化主義を体感できる構成です。

パビリオンは、来場者がカナダの持つ創造性や協調の精神に触れ、未来に向けたパートナーシップの可能性を感じられるような空間を目指していました。

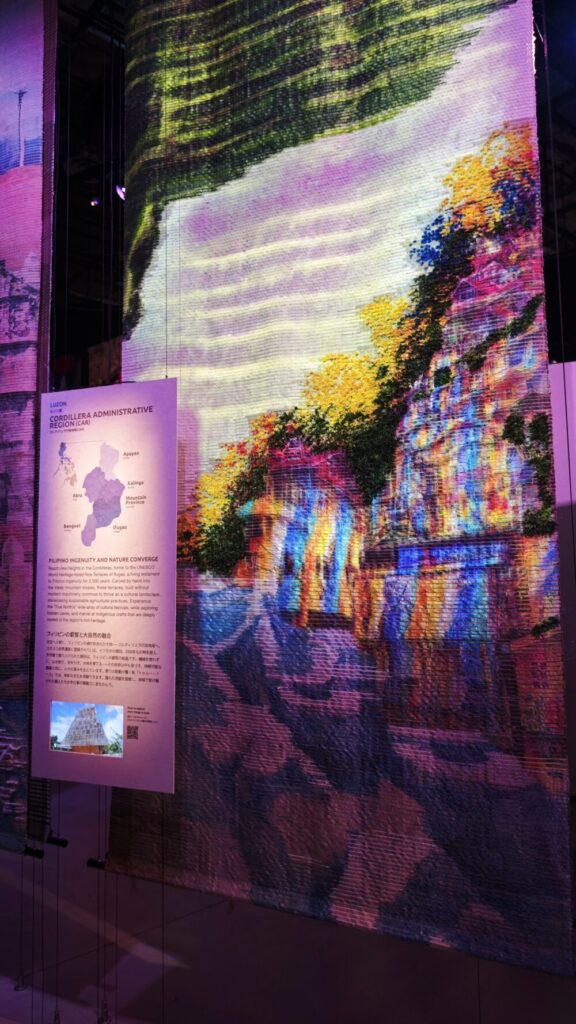

自然との共生を示す「フィリピン館」

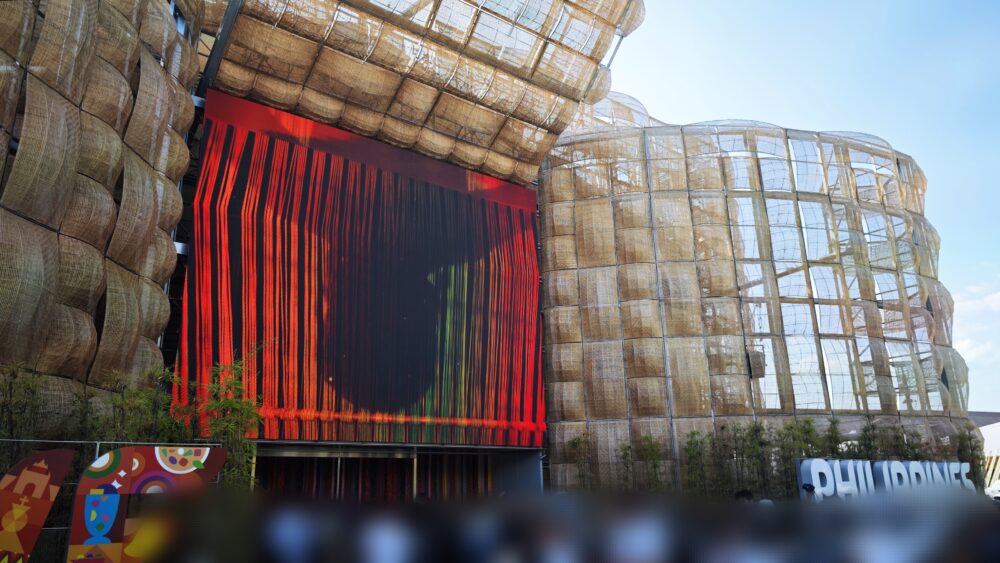

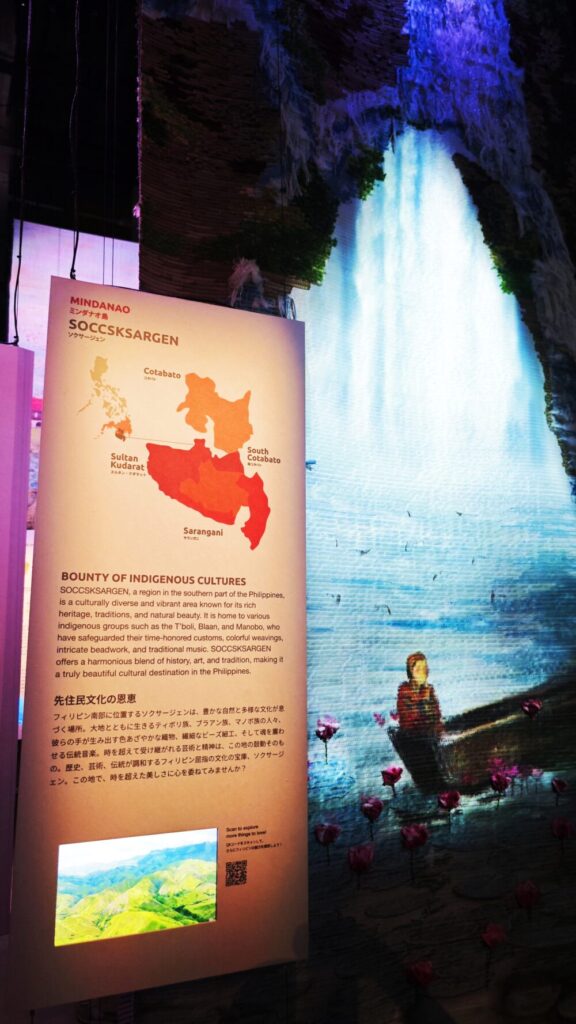

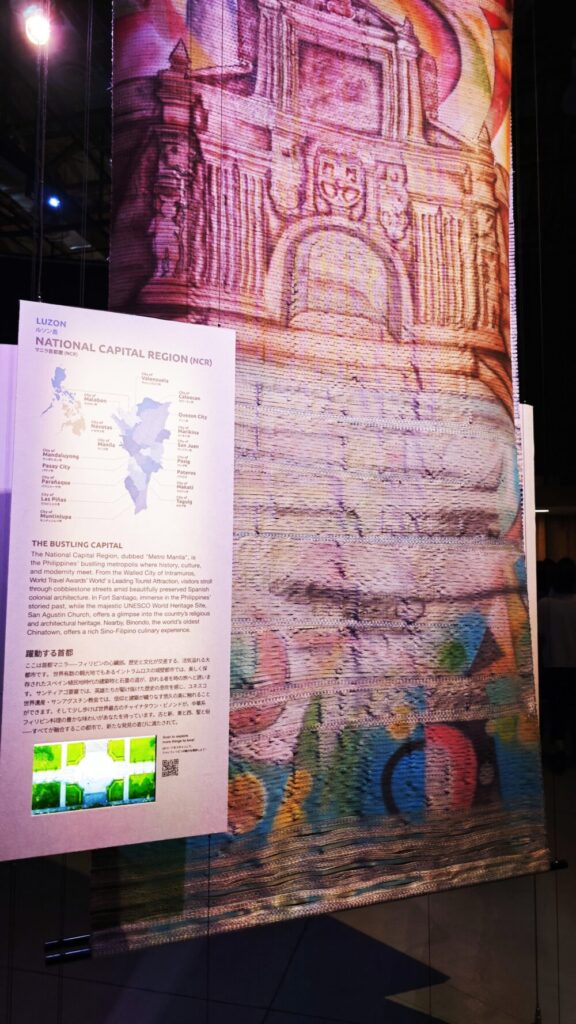

フィリピン館は、「Bangkoóta(バンコータ)」というテーマを掲げています。これは古代タガログ語で「サンゴ礁」を意味し、パビリオンのデザインもサンゴ礁から着想を得た、相互に連結する開放的な構造となっています。このデザインは、フィリピン人の持つ繋がりや共同体の精神を象徴しています。

回復力と創造性の物語

展示内容は、フィリピン人の創造性、思いやり、そして困難に立ち向かう回復力に焦点を当てています。4,000年以上にわたる航海の歴史や、豊かな自然環境との共生を通じて育まれた独自の文化が紹介されます。

来場者は、フィリピンの美しい自然や、人々が紡いできた物語に触れることで、持続可能な未来を築くためのヒントを得ることができます。パビリオン全体が、自然と人間が調和して生きるフィリピンの姿を表現していました。

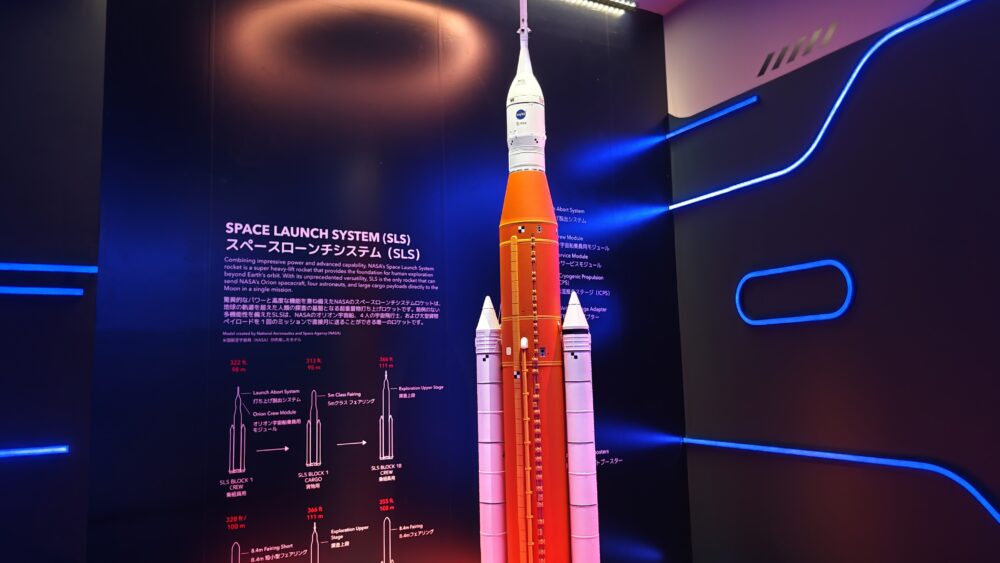

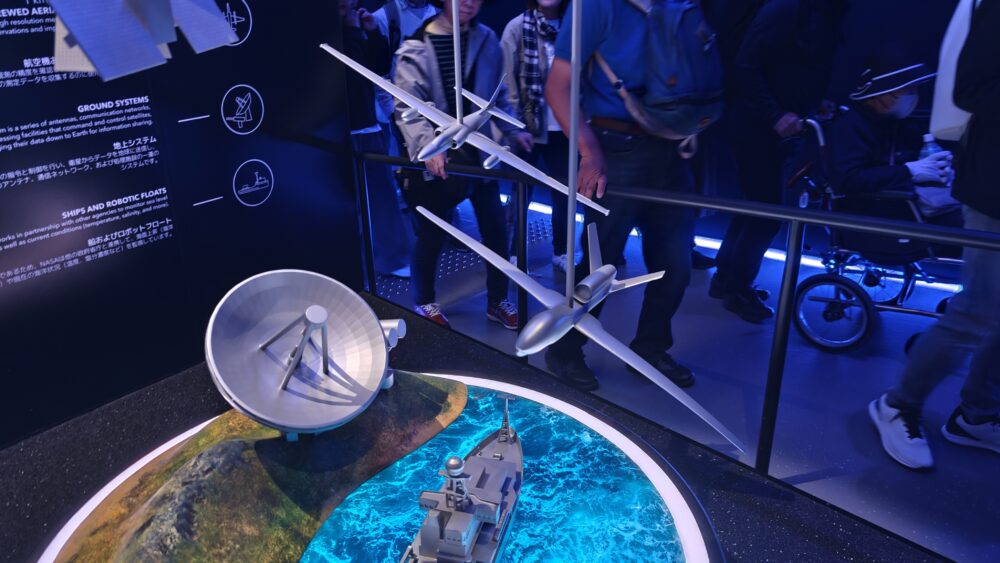

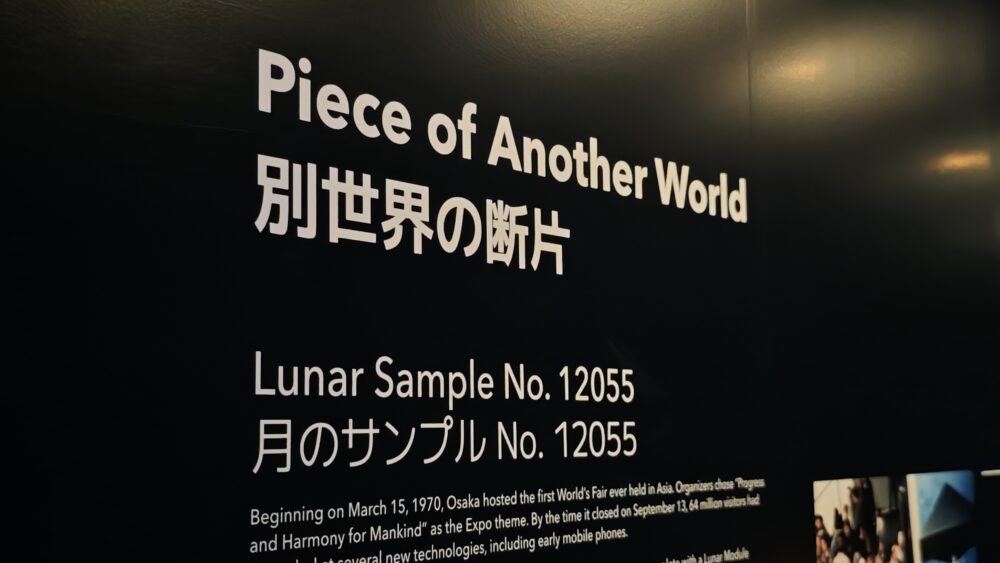

未来への楽観的ビジョン「アメリカ館」

アメリカ館は、「共に創り出す未来(Imagine What We Can Create Together)」をテーマに、米国の革新性、探求心、そして未来に対する楽観的なビジョンを提示します。星条旗を彷彿とさせるダイナミックな外観が特徴的で、自由と可能性を象徴しています。

イノベーションとエンターテインメントの融合

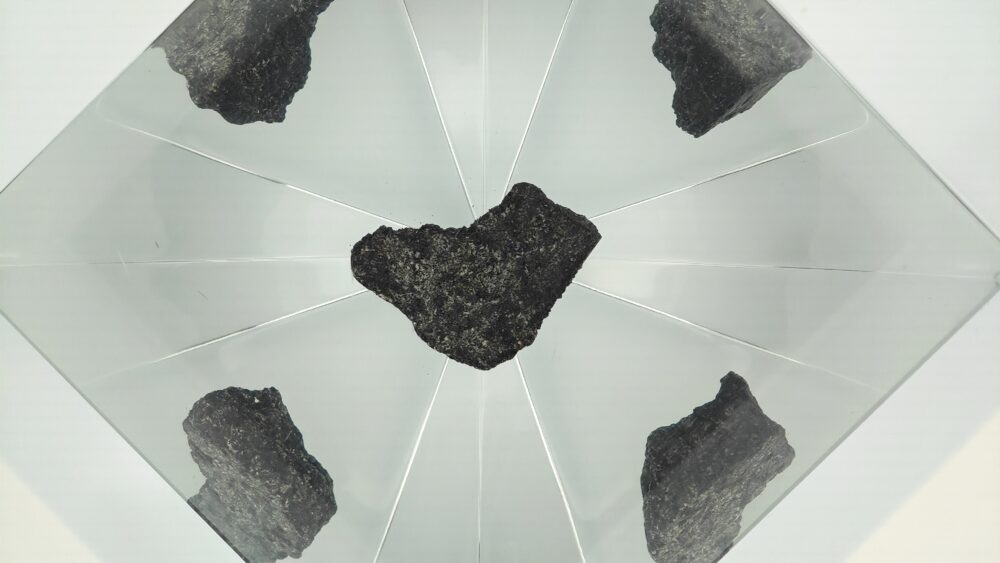

パビリオン内部では、宇宙開発、最先端テクノロジー、そして世界をリードするエンターテインメント産業など、米国の強みを示す展示が展開されます。

来場者は、インタラクティブな体験を通じて、米国のイノベーションがどのように未来の生活を豊かにするかを体感できます。このパビリオンは、アメリカンドリームの現代的な解釈を示し、国籍や文化を超えて人々が協力し合うことで、より良い未来を創造できるというメッセージを発信していました。

「いのち」と対話し共創する「いのちの未来」

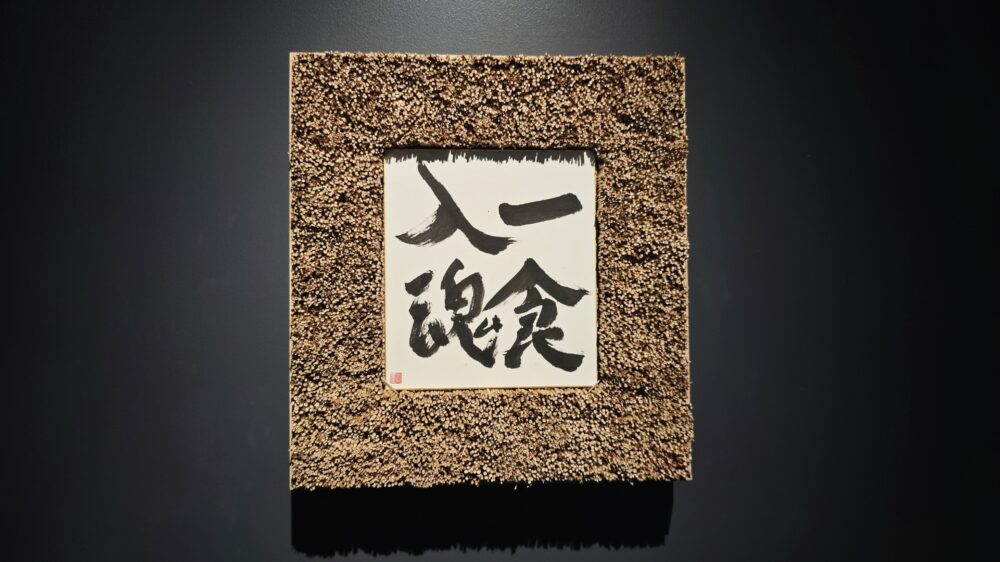

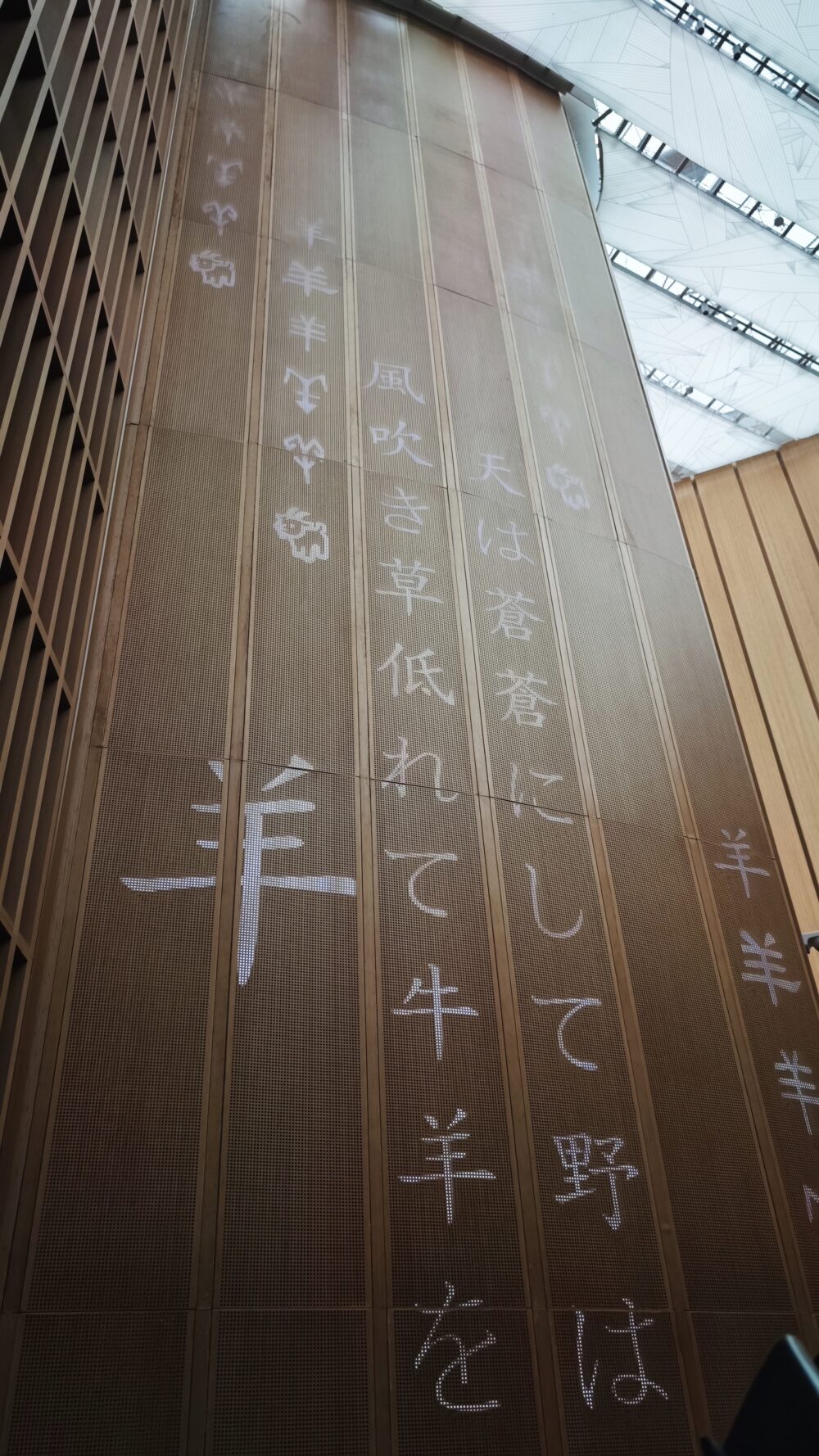

ツアーの最後に訪れたのは、映画監督の河瀨直美氏がプロデュースするシグネチャーパビリオン「いのちの未来」です。このパビリオンは「いのちのあかし」をテーマに、来場者一人ひとりが「いのち」について深く思索し、他者と対話することを促す空間として設計されています。

対話と共創から生まれる体験

パビリオンのコンセプトは「対話と共創」です。河瀨氏と、国内外の13組のアーティストやクリエイターが共創した映像作品やインスタレーションが展示されます。

これらの作品は、来場者に一方的に情報を与えるのではなく、問いを投げかけ、内省を促すように作られています。来場者は、静かな空間で作品と向き合い、自分自身の「いのちのあかし」とは何かを考える時間を持つことができます。

パビリオンでの体験は、他者との対話を通じて深まり、来場者それぞれが独自の意味を見出すことを目指しています。このパビリオンは、万博全体のテーマである「いのち輝く未来社会」を、哲学的かつ芸術的なアプローチで探求する場となっていました。